考えることよりも考え直すこと

強さより柔軟性

first-instinct fallacy(第一感の誤謬)

間違った最初の直感を正しいと思い、その気持ちに従ってしまうこと

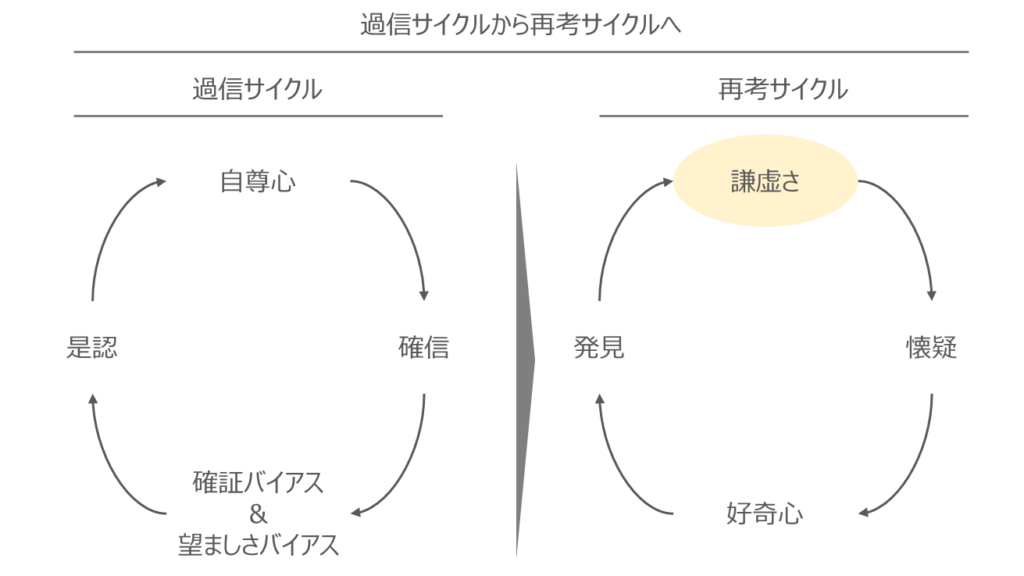

過信サイクルと再考サイクル

https://www.biz-knowledge.com/wp-content/uploads/2022/06/image-1024x576.png

過信サイクル

・自尊心の高さから、自分の考えに確信を持ちやすい

・確信を持っていると、次の2つのバイアスが生まれやすい

・確証バイアス:自分が持っている知識や前提から予期するものに視点が偏るものの見方

・望ましさバイアス:自分が見たいものを見たいように見るものの見方

・以上のバイアスから「自分の考えは正しい」と是認する(思い込む)

・「自分の考えは正しい」と是認すればするほど、さらに自尊心が高まる

再考サイクル

・無知を自覚する=知的謙虚さを持っておく

・知的謙虚さを持っておけば、自分の考えが本当に正しいのか、常に懐疑的でいれる

・懐疑的であれば、「本当は何が正しいのだろう?」と常に好奇心を持っていられる

好奇心があれば、常に新しい発見を得られる

・新しい発見を得るたびに、「うわー、自分って知らないこと多いなー」と、より謙虚になれる

自信というのは知識よりも、むしろ無知から生まれる。

■自分の考えを再考する方法

・科学者のように客観的データに基づいて思考(仮説、実験、結果、検証)をすれば、思い込みを手放すことができる。

・愚かな山に注意してください(ダニング・クルーガー効果)

ダニング・クルーガー効果

アームチェア・クォーターバック症候群→口先だけのゲーム観戦者

インポスター症候群→優秀であるが自信に欠ける

固執を分離

過去の自分と現在の自分を分離

自分の考えを自分のアイデンティティから分離

対立を避けてしまう心理が革新を妨げる

自分自身が問題の当事者になると、途端に自信過剰になり、その問題について「自分はそのことについてよく知っている」と勘違いしてしまうのです。

自信過剰になると、自分が知らない未知の部分があるのだということに気づけないのです。

人は能力が欠如しているとき、自信過剰になる

マウント・ステューピット(自信過剰・優越の錯覚)

→ド素人からワンステップ進んだ時、一番自信過剰になってしまう

傲慢にも卑屈にもなるな。

「ゴルディロックスの原理」は誤ったアプローチ

→自分自身についての確信と、自分のやり方についての確信について、

ほどほどのレベルを最適なレベルだと考えるアプローチ

将来の目標に達するのに十分な能力が備わっていると自信を持ちながら、そのための正しい手段は何かと現在の自分に問う謙虚さを持つことが最適な自信レベルである。

不安や自己を否定する感情の三つのメリット

・自分はインポスターだと感じることで、人はさらに努力する傾向にある。

・インポスターであるような劣等感は、能率的に仕事をこなそうというモチベーションを生むことができる。

・インポスターであるような感情は、学習能力を高める傾向にある。

トータリアン・エゴ(全体主義のエゴ)

→私たちの頭の中には小さい独裁者がいて、真実が思考に流入するのを制限しているかのよう

だれもが陥りやす「愚かなこだわり」から自由になる方法→分離(デタッチ)

・過去の自分と現在の自分を分離させる

・自分の意見や考え方とアイデンティティと分離する

リレーションシップ・コンフリクト→人間関係で起こる対立

タスク・コンフリクト→異なる意見がぶつかり合う理性的な対立

生産性の低いグループは、スタート時からタスク・コンフリクトよりもリレーションシップ・コンフリクトが多い。

と生産性の高いグループは、スタート時からリレーションシップ・コンフリクトは少なく、タスク・コンフリクトは当初からある。

「対立を避けてしまう心理」が革新を妨げる

・建設的な紛争を助長する(チャレンジネットワークを構築する)

善意を持ってあなたの意見と批判し、異なる意見を持つ人たちに囲まれるべき

→違う意見を持った人たちのチャレンジネットワークを持つことが発想を変える上で重要

「自分の意見が正しい正しくない」という議論ではなく、「どうしたらより良い解決策が得られるか」を話し合うことで建設的な意見をもらえるのです。

■議論の場で相手の心を動かす方法

「一流の交渉人」だけが心得ている四つのポイント

・他者の考え方を変えたい時、自分の考え方を変えることを拒否していては、一歩も先に進まない。

・まずはこちらがオープンな姿勢を示し、自分の主張の問題点や相手の主張の一部を

認めてみよう。

・そして、相手はどの点を考え直す意思があるのか尋ねてみれば、こちらが食わせ者でないことをわかってもらえるだろう。

・他者に再考を促すには、説得力ある議論をするだけではなく、議論するための正しい動機があることを明確に示さなくてはならない。

・使用する論点を少なくする

論点が多すぎると、論点の展開も、詳述も、強化もできなくなる。

説得するには相手に全ての論点で合意を取る必要がでてくる。

「自分のことを丸め込もうとしている」と思われないため

・相手がテーマにどれほど関心を抱いているか

・相手がこちらの主張に対してどれほど耳を傾ける意思があるか

・相手がどれほど頑固であるか

異論の階層 ポール・グレアム

要点に反論、抗論、反論、反対、口調を批判、個人に対する批判、罵倒

どうすれば宿敵への憎悪を崩せるか

→人は同じ思考を持つ人と交流する傾向があるために極端な方向に流れやすい(集団極性化)

・双方の共通点を認識させる→概観効果(オーバービュー効果)

・他人への思いやりを強調する

・敵意は理不尽であると気付かせる

相手の発想を変える場合、最も説得力のある議論が何かを明確にして、その点のみを論点とすることが重要なのです。

人々に納得させる

説得されることを好まない。

動機づけ面接

・開かれた質問を投げかける

・聞き返しを行う

・変わろうとする意志や能力を是認する。

・要約→「相手を操る」のではなく「相手の最善を願う」

維持トーク(相手が悪習慣を維持したい理由)に耳を傾け、チェンジトーク(対象者が希望、能力、ニーズゆコミットメントに言及し、自ら修正行動に向けて語ること)を引き出し、なぜ、どのように対象者が自分を変えていきたいのかを質問する。

バイナリ・バイアス→人は曖昧さを嫌う

複雑に連関した事象を二つのカテゴリーに分けることで単純化し、明確性、認知的閉鎖(問題に対して確固たる答えを求め、曖昧さを嫌う欲求)を手に入れようとする人間の基本的な傾向。

トンネルビジョン

→目標を決めると他の可能性が目に入らなくなる

■THINK AGAINするコミュニティを作る3つの方法

・複雑さを受け入れる

・反復的なアプローチを促進する

・学習文化の創造(心理的安全性)

「批判的に考察」し「建設的に論じる」力の伸ばし方

・「アンラーニング(誤った知識や固定観念を捨てること)」を習うこと

・ファクト・チェッカー(事実を検証する人)

1)情報をそのまま受け取るだけではなく、くまなく調べる。

2)信頼性を格付けや評判だけで判断しない。

3)情報の発信者は必ずしも情報源ではないことを理解する。

エピローグに、著者の思考の経過が分かるように校正の跡を残すという趣向はなかなかよい。

インパクトのための行動

1.自分の考えを再考する方法

A:再考する習慣を身につける

・科学者のように考える

・信念ではなく、価値観に基づいて自分を定義する。

・自分の意見に反する情報を探す

B:自分の自信度を調整する

・マウント・ステューピッドの頂上で立ち往生しないように注意する

・懐疑心のメリットを活かす

・自分の間違いを喜ぶ

C:あなたの考えを他者に評価してもらう

・知り合ったすべての人から新しいことを学ぶ

・応援ネットワークではなく、挑戦的なネットワークも作ろう

・建設的な対立を恐れない。

2.相手に再考を促す方法

A:よい質問を投げかける

・説得ある傾聴法を身につける

・「なぜ」では「どのように」を考える

・「どのような証拠であれば考え直してみようと思いますか」と尋ねる。

・相手の意見はどのように形成されたのかを尋ねる。

B:意見の相違は対立ではない。ダンスのようにアプローチする。

・共通の基盤を見出す

・「少ない」ほうが得るものが「多い」

・選択の自由を強調する

・対話について対話する。

3.学び、再考し続ける社会・組織を創造する方法

A:より多くのニュアンスを含んだ対話をする

・世論を二極化するトピックを複雑化する

・矛盾や不確実性に言及することを恐れない

・あなたの感情の枠を広げる

B:子供に再考について教える

・根拠のない神話を崩すための会話を週に一度、夕食時に行う。

・子供に複数の草案を書かせて(またはスケッチを描かせて)、他者からの意見を求めるように促す

・「大きくなったら何になりたいか」と子供にたずねない

C:学ぶ組織を築く

・ベスト・プラクティスを払しょくする

・心理的安全性を確立する

・常に再考のスコアカードをつける

D:視野を広げ、自分の将来について再考する。

・十年計画は立てない

・環境だけではなく、自分の行動も再考する。

・人生のセルフチェックを定期的に行う

・時間を作り、再考する